“1960年10月19日傍晚六点,你可要有点心理准备。”湖边微风里送钱宝,陈赓压低嗓门对宋希濂交代了这句话。对面那位“鹰犬将军”沉默片刻,只是重重地点头。

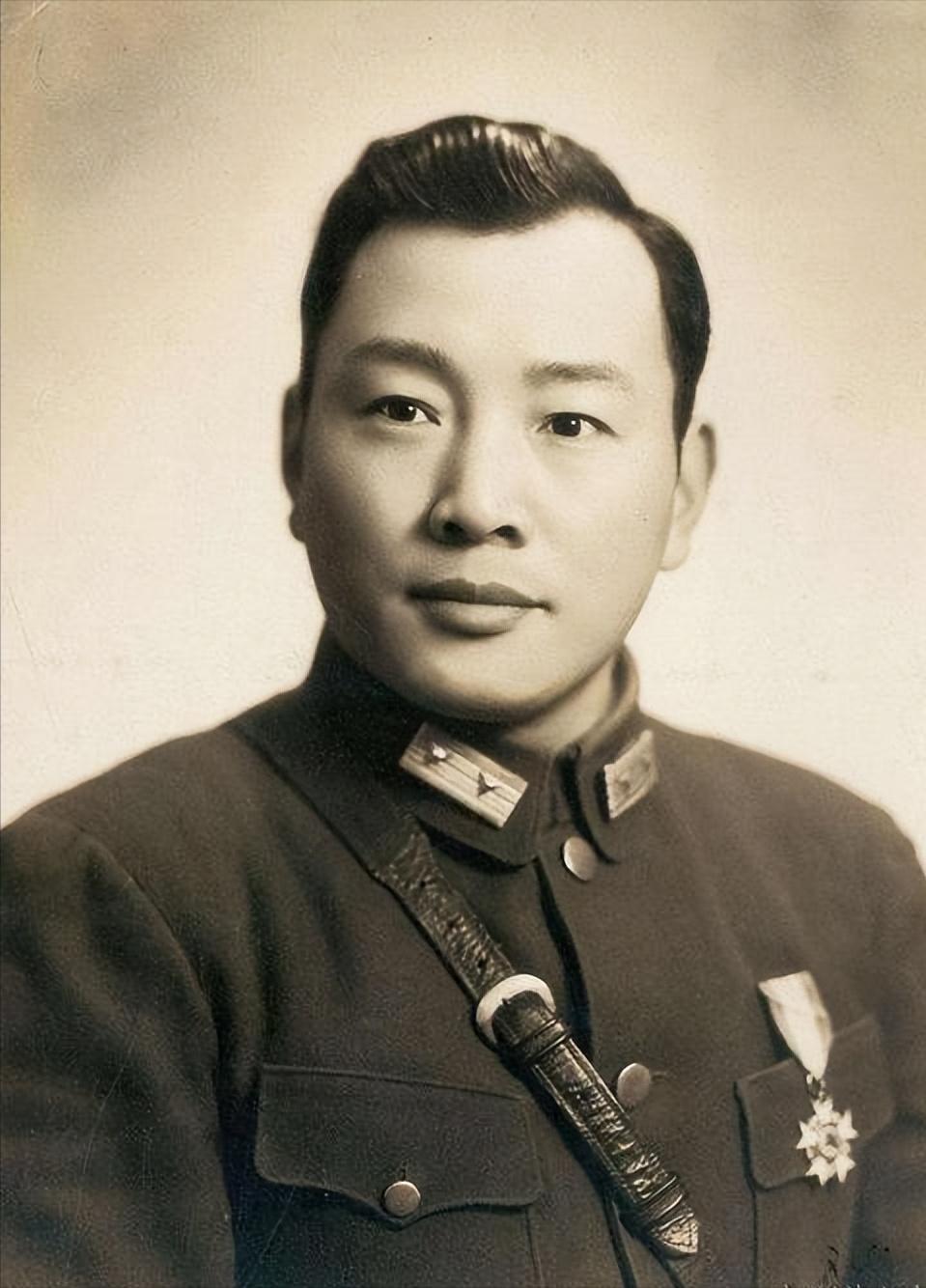

黄埔校友相聚本属难得,何况这一桌里既有功勋大将,也有刚获特赦的战犯。席间,周恩来从容寒暄,张治中笑谈旧事,大家推杯换盏,看似轻松,却掩不住陈赓脸上的倦色。心脏病缠了他多年,他自己清楚:时间不多。

六天后,陈赓再一次住进医院。主治医生对外保密,陈赓却让警卫给宋希濂捎话——“别忘那句提醒”。这份急切并非空穴来风。早在1959年冬,第一批战犯特赦出狱时,陈赓就意识到:说服这些国军旧部为和平统一出力,比单纯的“宽大”更关键。

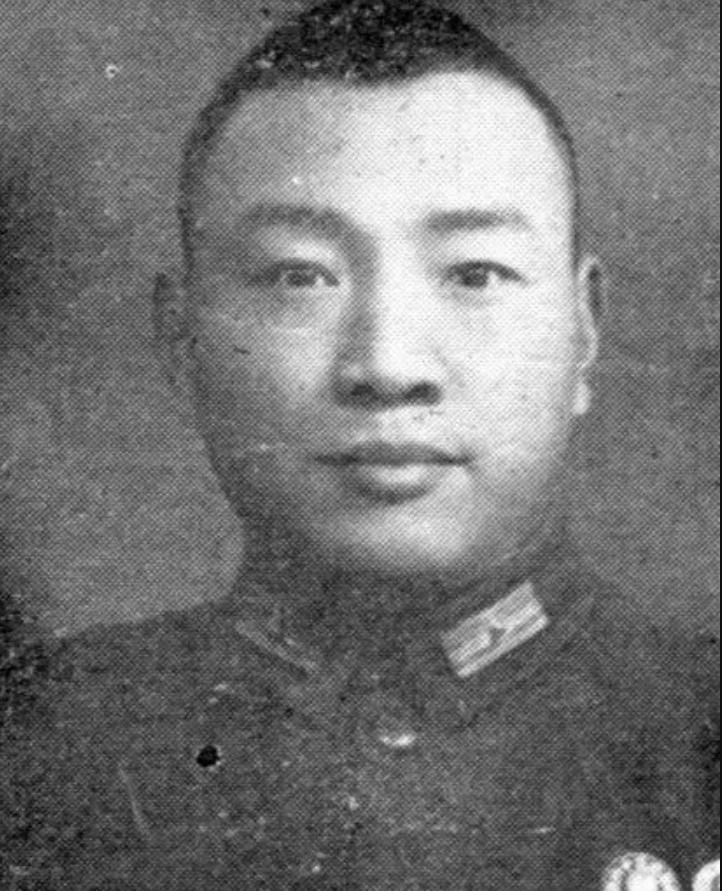

往前追溯三十七年,1923年的湘中山道上,十六岁的宋希濂扛着三十斤行李汗如雨下;突然送钱宝,一个高个青年递过肩膀:“担子给我。”那人正是陈赓。两人共走五十多里,到长沙已成莫逆。随后同考黄埔,他们在课堂热议“革命为何而战”,也在操场为射击成绩较着劲。友情的底色因此打下。

1927年四一二后,命运拐弯。宋希濂随蒋介石,陈赓转入地下,一左一右,越走越远。抗战里,他们在淞沪、武汉各领兵团,一方主攻一方策应,却始终没正面相遇。内战再起,两军相持云南腾冲,宋希濂终被八百人的追击团逼降。那一刻,他才惊觉国军体系已风雨飘摇。

1950年初,西南军区监狱传来消息:陈赓要来探视。铁门开处,他大步进屋,张口便是“宋大头,还撑得住吧?”一句调侃卸下尴尬。随后的三个钟头,没有说教,只有回忆与对比——黄埔校训、抗战死难、人民解放军改编。宋希濂后来回忆:“他似在给我一条路,又像在逼我面对现实。”

特赦后安置在北京大兴旧宫公社,播种、锄草、接粪送钱宝,都得自己来。宋希濂最初抬不动水桶,乡亲递来肩扛棍:“老宋,慢慢学。”他才发现,这里没人叫他“将军”,大家只看干活多少。劳动的半年,把他的骄矜磨得差不多了。

1960年4月,民族饭店再聚。陈赓环视满桌:“过去的事,翻篇。但各位拿国家俸禄,总得还点账。”说罢举杯,众人默然,一饮而尽。晚宴后他与宋希濂单独约定:一旦海峡局势出现转圜,请宋希濂充当“第一批赴台说服代表”。陈赓认定,这位前第十一集团军总司令在黄埔系与台湾军心里仍有分量。

半年后湖畔重逢,那声“心理准备”便是确认当年约定。宋希濂答应得干脆,却没想到这是诀别。1961年3月16日凌晨,陈赓病逝。讣告发出,北京阴雨,灵堂外挤满昔日战友与昔日对手。宋希濂守灵两昼夜,临走前在挽联里写下八个字:“忠勇一生,知己千秋”。

随后十二年,他在政协文史馆埋头写作《抗战滇西侧击纪实》《缅北远征述要》三十余万字,按他的话说:“给后人备点真实材料,也算兑现老陈那句‘还账’。”1979年对外开放,宋希濂赴美与子女团聚,但几乎每年春秋两季都飞香港,与黄埔老友筹划两岸“三通”。有人讥他“墙头草”,他摆手:“八十岁人,还能图什么?就是不想再打。”

1982年,他在纽约牵头成立“中国和平统一促进会”,给台湾黄杰、黄少谷写信:“中国人自己谈,别让外国人插手。”信件被台当局公开批判;宋希濂淡然:“被骂几句,总比流血好。”同年底,他与蔡文、李默庵发表《统一建设宣言》,直接引用陈赓原话:“统一不是胜利者对失败者,乃中华子弟共赴未来。”那段文字旋即传回北京,统战部内部点赞“措辞干脆”。

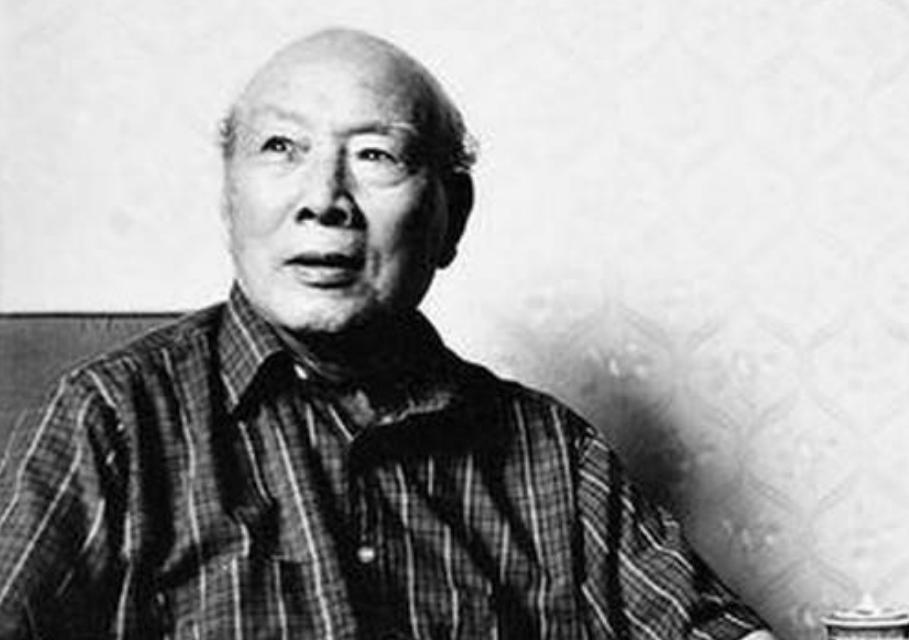

1993年2月13日,纽约长岛医院。肾衰竭让他说话吃力,仍拉着妻子手嘱托:“有机会替我回趟大陆,看那条长江还在不在。”两天后与世长辞。噩耗传到北京,黄埔同学会做出决定:在纪念堂旁放置陈、宋并列照片。工作人员疑惑:一解放军大将,一战犯出身,合适吗?会长只回两字:“合适。”

后来有人研究这段交往,总想找出宏大叙事。其实细查档案,就会发现那场湖畔对话才是钥匙。陈赓临终前最放不下的,并非军功,也非官位,而是那笔“人情债”——他相信旧友能用自己的声望,减少下一场战火的可能。宋希濂用余生奔走,虽未见台湾回归,却至少让“和平统一”这四个字,透过黄埔人脉一次次传向海峡彼岸。

垒富优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。